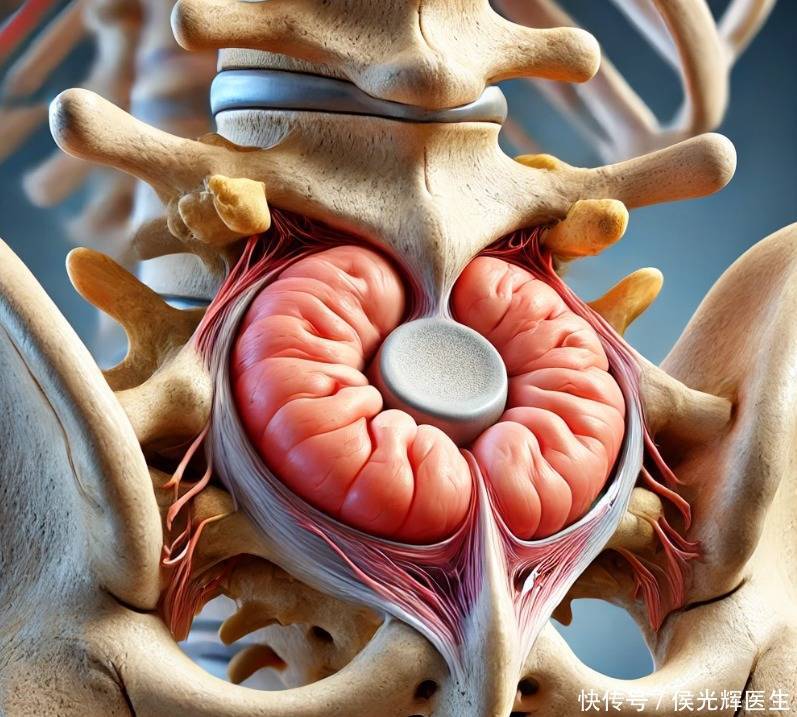

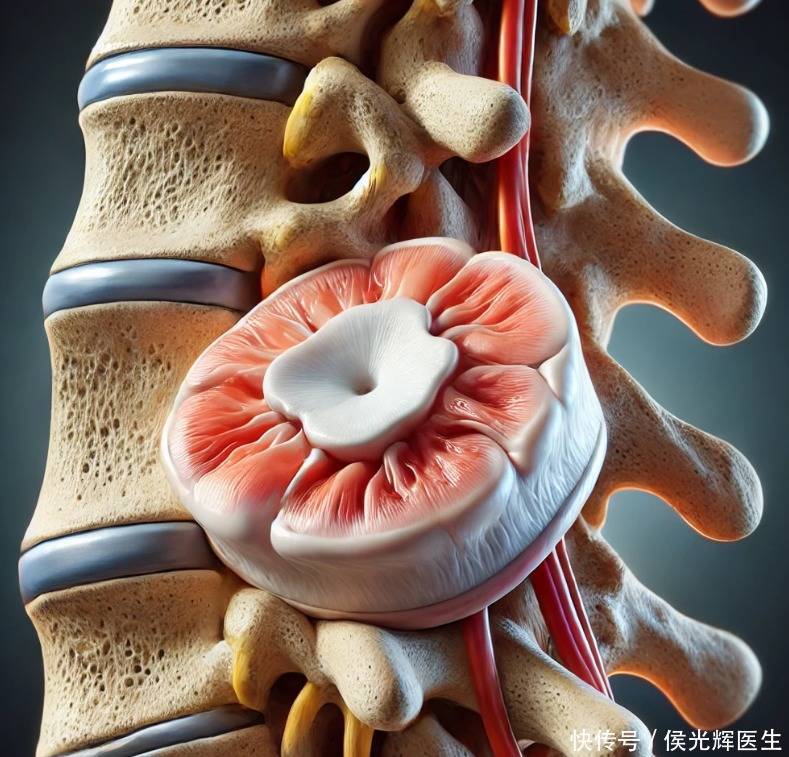

骨头其实“怕静不怕动”。微小而规律的机械刺激像给骨细胞发“开工短信”,促使骨形成;而长期静止,骨吸收会悄悄占上风。椎间盘也像海绵,需要走路与呼吸式的负重变化来“吸水”。当我们因为腰突而一味躺着、束缚腰部,疼痛也许短暂减轻,但骨与盘的代谢一起变慢,时间一长,衰老反而被“加速”。这并不是恐吓,而是提醒:与其“护着不敢动”,不如“学会对的方法去动”。

“这3个动作”说清楚,它们最容易在腰突期偷走你的骨量与安全感。第一,久坐弓腰:连续45—60分钟塌腰坐,会让椎间盘后方压力上升、深层肌群“下岗”,下肢负重减少,骨头少了应有刺激。改法:每30分钟起身1—2分钟,坐时“屁股后坐、腰部轻微前凸”,屏幕抬高到眼平。第二,弯腰扭转搬重物:先弯后拧是腰椎最不喜欢的组合,既挤压椎间盘也让小关节受夹击。改法:用“髋主导”——先屈髋屈膝、背部维持中立,把物品贴近身体,起立靠腿和臀发力。第三,长期“窝着不动”的静养:疼起来完全不动、动则担心“闪了腰”,导致肌肉萎缩、步数锐减,骨头失去信号。改法:疼痛允许范围内做鸟狗、桥式、靠墙半蹲等低冲击动作,每次10—15次、2—3组,哪怕只做五分钟,也比完全静止更“护”。

很多人的困惑来自根源性的误区。我们常把“止痛=治好”,于是不断加护腰带、贴膏药、减少行走;骨头和肌肉却需要被合理使用才能保持年轻。还有人以为“只补钙就行”,忽略了蛋白质、维生素D与力量训练才是把钙“按进骨头”的手。还有一种心理陷阱:痛时极度克制,不痛时又“报复性运动”——一次性大重量或长时间家务,第二天更痛,如此循环。真正有效的是建立“低到中等强度、可持续”的节律,让身体相信:你会温和但坚定地使用它,而不是忽冷忽热地“折腾”。

那到底怎么做才算既护腰又护骨?给你一份可落地的日常清单。第一步:把疼痛日变成“微运动日”——早晚热敷10分钟,做鸟狗与桥式各2组,每组10次,间隔30秒;步行分段完成2000—3000步,平路为主。第二步:把无痛日变成“建设日”——周3天力量练核心与下肢:靠墙半蹲、弹力带外展、硬拉式髋铰链(空杆或装水壶),每个动作3组×12—15次;周2—3天快走或骑行20—30分钟。第三步:把厨房变成“骨仓”——每日优先食物补钙(奶制品、豆制品、深绿叶菜)、保证1.0—1.2g/kg体重的蛋白质,白天晒一晒自然光,必要时与医生评估维生素D。家里地面保持防滑、夜间留小夜灯,减少跌倒风险,比某些“神奇护腰神器”更管用。

还有几个生活化的小技巧,常被忽视却很管用:上楼能走就别坐电梯(注意速度与呼吸)、拿快递用“弓步靠近再抱紧”、刷牙时单手扶台面保持脊柱中立、办公采用“20—8—2”节律(20分钟坐、8分钟站、2分钟走)。当你累积了这些“骨与腰都喜欢的小事”,骨量与肌肉的趋势就会慢慢改变。别指望一两周见奇迹,但三个月后你会明显感到站得更稳、提物更有底气、腰也更“淡定”。

腰椎间盘突出并不等于与你的活力人生告别,也并不必然导致骨质疏松;真正把我们推向衰老的,往往是对疼痛的恐惧和对身体的失望。请给自己一点耐心:允许今天只完成一半动作,也为每一次起身点赞。如果出现进行性下肢无力、广泛麻木或大小便功能异常,别硬扛,及时就医评估;其余的大多数日子里,请用稳妥的动作、温和的负重、规律的作息,和身体重新“握手言和”。当你把“保护”从“围着不动”换成“会动、敢动、动得对”,腰会回以平静,骨也会回以坚韧。

铁牛配资-股票开通杠杆-配资网站推荐-股票配资网首页提示:文章来自网络,不代表本站观点。